Удивительная готическая архитектура франции в фотографиях. Шедевры французской готики

Готический стиль - это художественный стиль, явившийся завершающим этапом в развитии средних веков искусства стран Западной, Центральной и частично Восточной Европы (между серединой 12 и 16 веков). Термин «Готика» введен в эпоху Возрождения как уничижительное обозначение всего средневекового искусства, считавшегося «варварским». С начало 19 века, когда для искусства был принят термин романский стиль, были ограничены хронологические рамки Готики, в ней выделили: 1. Раннюю готику, 2. Зрелую готику (высокую), 3. Позднюю готику, 4. «Перпендикулярную готику».

Готика развивалась в странах, где господствовала католическая церковь, и под её эгидой феодально-церковной основы сохранялись в идеологии и культуре эпохи Готики. Готическое искусство оставалось преимущественно культовым по назначению и религиозным по тематике: оно было соотнесено с вечностью, с «высшими» иррациональными силами.

Для Готики характерны символико - аллегорический тип мышления и условность художественного языка. От романского стиля Готика унаследовала главенство архитектуры в системе искусств и традиционные типы культур, зданий. Особое место в искусстве Готики занимал собор - высший образец синтеза архитектуры, скульптуры и живописи (преимущественно витражей). Несоизмеримое с человеком пространство собора, вертикализм его башен и сводов, подчинение скульптуры ритмам динамичности архитектуры, многоцветное сияние витражей оказывали сильное эмоциональное воздействие на верующих.

Развитие искусства Готики отражало и кардинальные изменения в структуре средневекового общества: начало формирования централизованных государств, рост и укрепление городов, выдвижение светских сил, торговых и ремесленных, а также придворно-рыцарских кругов. По мере развития общественного сознания, ремесла и техники, ослабевали устои средневековых религиозно-догматических мировоззрений, расширялись возможности познания и эстетического осмысления реального мира; складывались новые архитектурные типы и тектонической системы. Интенсивно развивались градостроительство и гражданская архитектура.

Городские архитектурные ансамбли включали культурные и светские здания, укрепления, мосты, колодцы. Главная городская площадь часто обстраивалась домами с аркадами, торговыми и складскими помещениями в нижних этажах. От площади расходились главные улицы, узкие фасады двух-, реже трёх -этажных домов с высокими, фронтонами выстраивались вдоль улиц и набережных. Города окружались мощными стенами с богато украшенными проездными башнями. Замки постепенно превращались в сложные комплексы крепостей, дворцовых и культурных сооружений. Обычно в центре города, господствуя над его застройкой, находился собор, становившийся средоточием городской жизни. В нем наряду с богослужением устраивались богословские диспуты, разыгрывались мистерии, происходили собрания горожан. Собор мыслился своего рода сводом знания (главным образом богословского), символом Вселенной, а его художественный строй, сочетавший торжественное величие со страстной динамикой, изобилие пластических мотивов со строгой иерархической системой их соподчинения, выражал не только идеи средневековой общественной иерархии и власти божественных сил над человеком, но и растущее самосознание горожан, каркас из столбов (в зрелой Готике - пучка колонн) и опирающихся на них стрельчатых арок. Структура здания складывается из прямоугольных ячеек (травей), ограниченных 4 столбами и 4 арками, которые вместе с арками-нервюрами образуют остов крестового свода, заполненного облегченными небольшими сводами - распалубками.

План собора в Реймсе (Франция). 1211—1311г.

Боковой распор свода главного нефа передается с помощью опорных арок (аркбутанов) на наружные столбы - контрфорсы. Освобожденные от нагрузки стены в промежутках между столбами прорезаются арочными окнами. Нейтрализация распора свода за счет вынесения наружу основных конструктивных элементов позволила создать ощущение лёгкости и творческое величие усилий человеческого коллектива.

Готика зародилась в Северной части Франции (Ильде-Франс) в середине 12 в. и достигла расцвета в первой половине 13в. Каменные готические соборы получили во Франции свою классическую форму. Как правило, это 3-5 - нефные базилики с поперечным нефом - трансептом и полукруговым обходом хора («деамбула-торием»), к которому примыкают радиальные капеллы («венец капелл»). Их высокий и просторный интерьер озарен цветным мерцанием витражей. Впечатление неудержимого движения ввысь и к алтарю создается рядами стройных столбов, мощным взлетом остроконечных стрельчатых арок, убыстренным ритмом аркад верхней галереи (трифория). Благодаря контрасту высокого главного и полутемных боковых нефов возникает живописное богатство аспектов, ощущение беспредельности пространства.

На фасадах соборов варьируются стрельчатые арки и богатые архитектурно-пластические декорации, детали — узорные вимперги, фиалы, краббы и т. д. Статуи на консолях перед колонками порталов и в их верхней арочной галерее, рельефы на цоколях и в тимпанах порталов, а также на капителях колонн образуют цельную символическую сюжетную систему, в которую входят персонажи и эпизоды Священного писания, аллегорические образы. Лучшие произведения готической пластики - декор, статуи фасадов соборов в Шартре, Реймсе, Амьене, Страсбуре проникнуты одухотворённой красотой, искренностью и благородством.

На главной площади городов строились ратуши с обильным декором, нередко с башней (ратуша в Сен-Кантене, 1351—1509).

Замки превращались в величественные дворцы с богатым внутренним убранством (комплекс папского дворца в Авиньоне), строились особняки («отели») богатых горожан. Смелая и сложная каркасная конструкция готического собора, воплотившая торжество дерзновенной инженерной мысли человека, позволила преодолеть массивность романских построек, облегчить стены и своды, создать динамическое единство внутреннего пространства.

В Готике происходит обогащение и усложнение синтеза искусств, расширение системы сюжетов, в которой отразились средневековое представления о мире. Основным видом изобразительного, искусства была скульптура, получившая богатое идейно-художественное содержание и развитые пластические формы. Застылость и замкнутость романских статуй сменились подвижностью фигур, их обращением друг к другу и к зрителю. Со временем возник интерес к реальным природным формам, к физической красоте и чувствам человека. Новую трактовку получили темы материнства, нравственного страдания, мученичества и жертвенной стойкости человека.

В Готике Франции органически переплелись лиризм и трагические аффекты, возвышенная духовность и социальная сатира, фантастический гротеск и фольклорность, острые жизненные наблюдения. Во эту в эпоху расцвела книжная миниатюра и появилась алтарная живопись; достигло высокого подъёма декоративное, искусство, связанное с высоким уровнем развития цехового ремесла.

В поздней Готике, во Франции, получили распространение скульптурные алтари в интерьерах, объединяющие деревянную раскрашенную и позолоченную скульптуру и темперную живопись на деревянных досках. Сложился новый эмоциональный строй образов, отличающийся драматической (нередко экзальтированной) экспрессией, особенно в сценах страданий Христа и святых. К лучшим образцам французского готического искусства принадлежат мелкая скульптура из слоновой кости, серебряные реликварии, лиможская эмаль, шпалеры и резная мебель.

Для поздней («пламенеющей») Готики характерен прихотливый, напоминающий языки пламени узор оконных проёмов (ц. Сен-Маклу в Руане).

Появились росписи на светские сюжеты (в папском дворце в Авиньоне, 14—15 вв.). В миниатюрах (гл. обр. часословах) наметилось стремление к одухотворённой человечности образов, к передаче пространства и объёма. Воздвигались светские постройки (городские ворота, ратуши, цеховые и складские здания, танцевальные залы). Скульптуру соборов (в Бамберге, Магдебурге, Наумбубге) отличают жизненная конкретность и монументальность образов, мощная пластическая экспрессия. Части храмов украшались рельефами, статуями, растительным орнаментом, изображениями фантастических животных; характерно обилие в декоре светских мотивов (сцены труда ремесленников и крестьян, гротескные и сатирич. изображения). Разнообразна и тематика витражей, в гамме которых преобладали красные, синие и жёлтые тона.

Сложившаяся готическая каркасная система появилась в церкви аббатства Сен-Дени (1137—44).

К ранней готике относятся также соборы в Лане, Париже, Шартре, например, собор Нотр-Дам на острове Сите в Париже. Богатством ритма, совершенством архитектуры композиции и скульптуры декора отличаются грандиозные соборы зрелой Готики в Реймсе и Амьене, а также часовня Сент-Шапель в Париже (1243-1248) с многочисленными витражами. С середине 13 века величественные соборы строились в других европейских странах - в Германии (в Кельне), Нидерландах (в Утрехте), Испании (в Бургосе, 1221— 1599), Великобритании (Вестминстерское аббатство в Лондоне), Швеции (в Упсале), Чехии (хор и трансепт собора св. Вита в Праге), где готич. строит, приёмы получили своеобразную местную интерпретацию. Крестоносцы донесли принципы Г. до Родоса, Кипра и Сирии.

В конце 13 начале 14 века строительство соборов во Франции переживало кризис: архитектурные формы стали суше, декор обильнее, статуи получили одинаковый подчёркнутый З-образный изгиб и черты куртуазности.

Старые города постепенно разрастались, укреплялись, перестраивались, новые обычно возводились на регулярной основе, зачастую имели прямоугольную сетку улиц, очень плотную застройку и две главные площади - соборную и рыночную. Главным городским сооружением остался собор, господствовавший над всей застройкой и получивший во Франции свои классические формы. Это три - пять нефные базилики с трансептом и полукруглым обходом хора, венцом капелл, высоким и просторным интерьером, двух-башенным фасадом с тремя перспективными порталами и готической розой в центре. Произведения раннеготического зодчества (церковь аббатства Сен-Дени: соборы в Сансе, ок. 1140, в Париже, в Шартре) сохранили массивность стен, грузность нервюр, горизонтальность композиций линий фасадов, тяжёлые двух-про-лётные аркбутаны. Подчёркнутый вертикализм, обилие скульптуры и декор, деталей свойственны грандиозным соборам зрелой готики в Реймсе, Амьене, часовне Сент-Шапель в Париже. В конце 13 - 14 веков в архитектуре соборов стал преобладать обильный декор, скрывающий архитектурные членения, появились искривленные линии, пламенеющего стиля (церковь Сен - Маклу в Руане). Замки превратились в богато украшенные внутри дворцы (папский дворец в Авиньоне; замок Пьерфон, 1390-1420г.). В 15 веке возник тип богатого городского дома - отеля (дом Жака Кёра в Бурже, 1443-1451г.).

В готической скульптуре, тесно связанной с архитектурными формами, возродился интерес к физической красоте и чувствам человека, к реальным природным формам. В этот период были созданы подлинные шедевры скульптуры: рельефы и статуи северного портала собора в Шартре, глубоко человечный образ благославляющего Христа на западном фасаде собора в Амьене, высокоодухотворённые образы группы «Посещение Марией Елизаветы» на западном портале собора в Реймсе. Эти произведения оказали большое влияние на развитие всей западноевропейской скульптуры. В готической живописи главным элементом цветового оформления интерьера стал витраж, звучный и интенсивный по цвету. Особенно выделяются витражи часовни Сент-Шапель и собора в Шартре. Фресковая живопись, в которую наряду с каноническими сценами включались светские сюжеты и портреты, украшала стены дворцов и замков (росписи папского дворца в Авиньоне, 14 -15 вв.).

В готической миниатюре усилилось стремление к достоверному воспроизведению натуры, расширился круг иллюстрируемых рукописей, обогатилась их тематика. Под влиянием нидерландского и итальянского искусства появились станковые картины и портреты. Решительный переход к правдивому и жизненно убедительному изображению реальной среды произошёл в творчестве Лимбург. Высоким мастерством, тщательностью отделки отличались произведения искусства: мелкая пластика, эмали шпалеры, резная мебель.

Стиль французской Готики проявился в удобных и вместе с тем торжественно-импозантных постройках королей и дворянских замков, функционально продуманных и прихотливо отделанных городских особняках. В них готически логичная конструкция, вертикализм и живописность композиции, живой силуэт удачно сочетаются с лёгким изящным декором и тонким членением плоскостей стен. Таковы замки Амбуаз (1492-1498), Гайон (1501—10), отель Бур-терульд и Бюро финансов в Руане.

Помимо приглашавшихся из Италии мастеров появились многосторонне образованные французские архитекторы — Н. Башелье, Ф. Делорм, П. Леско, Ж. А. Дюсерсо. Глубоко национальные произведения стали живописные, неотъемлемые от окружающего пейзажа замки-резиденции в долине Луары (Азе-ле-Ридо, 1518-1529г.; Шенонсо, 1515-1522г.; Шамбор, начат в 1519г.). Роскошная отделка парадных залов резным деревом, фресками, стуком характерна для дворца Фонтенбло, где работали итальянские мастера-маньеристы Россо Фьорентино и Приматиччо.

Жемчужиной зрелости эпохи во Франции стало здание нового Лувра (1546—74, арх. Леско, скульптор Ж. Гужон) в Париже.

Жизнерадостный и изящный стиль французского Возрождения в изобразительном искуссве наиболее ярко проявился в портрете (живописном и карандашном) таких замечатательных мастеров, как Ж. Фуке (известен также как выдающийся мастер миниатюры), Ж. и Ф. Клуэ, Корнеля де Лион.

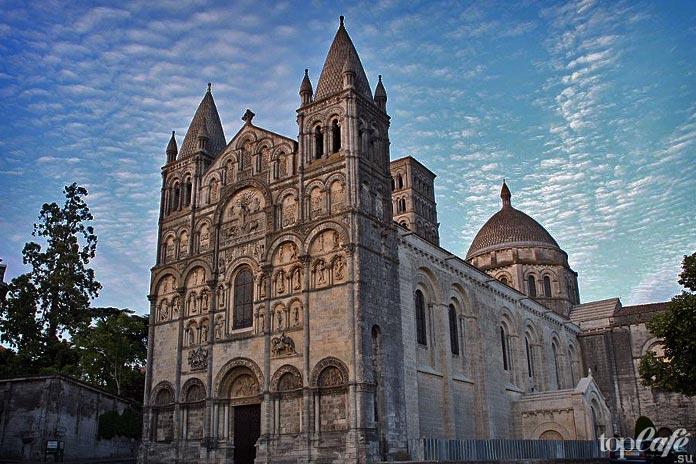

Готические соборы Франции

На етой странице вы узнаете в кратце о нескольких соборов Франции. Эти соборы лучшие «готические соборы Франции» . Они достойны чтобы их осматривали милионы людей. Это не сомнено еталон готической архитектуры. Но хочу напомнить что Франция насчитывает 86 готических соборов.

И так, к вашему вниманию четыри готических собора Франции :

- Собор Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris)

- Нотр-Дам де Амьене (Notre-Dame d’Amien)

- Нотр-Дам де Шартр (Notre-Dame de Chartres)

- Нотр-Дам де Реймс (Notre-Dame de Reims)

С обор П арижской Б огоматери (Notre-Dame de Paris) — строительный монумент ранешней французской готики в Париже на о. Сите. Пятинефная базилика (1163-1257, длина 130 м, ширина 108 м, высота интерьера 32,5 м) с трансептом и 2-мя фланкирующими западными башнями (высота 69 м).

— наибольший готический собор во Франции. Он занимает 7760 м2, высота его сводов 42,5 м, высота шпиля 112 м. Надо сказать то, что собор был построен в XIII веке в период с 1220 по 1269 г, является прототипом « золотого века » соборов.

Нотр-Дам де Реймс — один из наибольших готических соборов во Франции. Само-собой разумеется, собор в Реймсе именуют владыкой всех соборов. Не для кого не секрет то, что он был построен в период с 1211 по 1285 г. пятью конструкторами.

Глава «Искусство Франции. Готическое искусство». Всеобщая история искусств. Том II. Искусство Средних веков. Книга I. Европа. Авторы: А.А. Губер, М.В. Доброклонский, Ю.Д. Колпинский; под общей редакцией Ю.Д. Колпинского (Москва, Государственное издательство «Искусство», 1960)

Начиная с конца 12 в. культура и искусство средневековой Франции вступили в пору своего расцвета.

Переход искусства Франции к готическому этапу был связан с общим ростом производительных сил, совершенствованием земледелия и в особенности с ростом городов, т. е. с развитием в рамках феодального общества ремесел и торгового обмена. В то же время укреплялся политический авторитет королевской власти, слагалось единое феодальное государство, зарождалась французская нация, формировалась ее культура. Королевская власть в борьбе против произвола крупных сеньоров видела в растущих городах своих естественных союзников, также заинтересованных в ликвидации феодальной анархии. Королевская власть могла сделать относительно безопасными торговые пути, защитить горожан от притеснений и прямого грабежа со стороны феодальных сеньоров и до известных, правда, очень узких пределов гарантировать городские вольности. Только благодаря помощи со стороны городов удалось присоединить к королевскому домену Нормандию (1202-1204), Анжу (1204), часть Пуату (1224), Лангедок (1258) и Шампань (1284). В тот же период идея феодального порядка, обеспечиваемого централизованной властью, получила мощную идеологическую поддержку со стороны возникшего при поддержке королей сословия легистов - законников, разрабатывавших нормы феодального писаного права и общих для страны принципов управления.

Усиление средневекового государства под властью короля было особенно необходимо господствовавшим классам для подавления многочисленных восстаний народных масс, например так называемой Жакерии - крестьянской антифеодальной войны во Франции (14 в.). Основа феодального строя - эксплуатация лично зависимого от феодалов крестьянства - естественно, оставалась незыблемой. Вместе с тем королевская власть противодействовала и чрезмерным, с ее точки зрения, претензиям городов на политическую самостоятельность. Французский город с цеховой организацией труда, с купеческими корпорациями оставался феодальным городом, развивавшимся как составная часть того сложного и противоречивого целого, каким являлось средневековое французское государство. Ремесленники и только еще зарождавшаяся буржуазия городов в те времена не мыслили себе иного общественного устройства, кроме феодального. Но в рамках этого строя горожане старались добиться наибольших свобод и привилегий.

Именно феодальные города могли стать и стали центрами прогрессивного развития культуры и искусства. Прогресс культуры был немыслим без борьбы против авторитета церкви с ее монополией во всех областях идеологии. Идеологическое наступление на абсолютный авторитет церкви проходило в соответствии с характером всего средневекового сознания в рамках религиозных идей и представлений и не могло привести к последовательному и сознательному утверждению, светского мировоззрения.

С ростом городов обострялись свойственные феодализму противоречия и усиливалась идеологическая борьба, выступавшая в обычной форме ересей и в виде философских и богословских споров номиналистов и реалистов. В воззрениях номиналистов содержались отдельные положения материалистического характера. Одним из первых номиналистов был и Абеляр - яркий представитель ранней городской культуры (1079-1142), у которого, по меткому замечанию Ф. Энгельса, «главное - не сама теория, а сопротивление авторитету церкви». Франция к концу 12 в. стала центром европейской образованности. В Парижском университете - одном из первых университетов средневековья - высказывались антиклерикальные мысли.

Тогда же в городах, большей частью северной Франции, возникли церковные городские школы, ставшие очагами более светского образования. Со своей стороны католическая церковь, карая вольнодумие при помощи инквизиции, была вынуждена обратиться не только к террору, но и к теоретической борьбе, причем перенесла центр своей пропаганды в город. Возникло схоластическое учение Фомы Аквината (13 в.), возведенного церковью в ранг святого; всемерно возрождалось богословие, фальсифицировались в соответствии с требованиями католицизма взгляды Аристотеля, пользовавшегося в средние века огромным авторитетом.

Сложные исторические условия во Франции 13 - 14 вв. обусловили новый важный прогрессивный шаг в развитии феодального искусства - углубление в нем гуманистических тенденций.

Однако представления о богатстве человеческой души и личных переживаниях человека причудливо переплетались со сложной иерархией высших, «небесных», и низших, «земных», сил, с фантастической верой в мир чудес и в святых христианской религии. В этом направлении развивалась и рыцарская любовная лирика, в которой все большая рафинированность и условная утонченность собственно дворянско-феодальной культуры сочетались с попытками раскрытия личного чувства, личного переживания. Поэты передавали не только достоинства прекрасной «дамы сердца», но и описывали мир своих переживаний, анализируя свое внутреннее состояние. В таких поэмах-романах, как «Мул без узды», цепь фантастических приключений прерывается жизненными сценами, а в искусственный мир идеализированной рыцарской чести вторгаются живые человеческие чувства.

В городах сосуществовали и соперничали религиозная театральная мистерия и полные грубоватой, наивной естественности светские фарсы. Везде шла борьба и взаимное переплетение мистического и рационального, фантастического и реального. Но почти всегда в художественном творчестве жизнь, даже в образах, посвященных христианским сказаниям, воспринималась в ее сложной противоречивости, в вечно изменчивом равновесии. Былая устойчивая неподвижность и наивная целостность романского искусства остались далеко позади. Не случайно именно в 13 в. во французской музыке на смену унисону приходит сложное, дифференцированное многоголосие. Мощные хоровые церковные гимны, подобно созданиям готического зодчества, приобретали внутреннее духовное богатство и драматическую силу.

Огромные синтетические композиции французских готических соборов, символичные по своим сюжетам и идеям, олицетворяли мир земной и небесный, излагали «священную историю» рода людского. Вместе с тем в их пределах создавались и отдельные жизненно выразительные композиции.

Мистические наития и глубокая психологическая жизненность, чудовищный гротеск и любовная передача обычных сцен действительности причудливо переплетались в монументальных произведениях готики.

Архитектура

Важнейшую роль в формировании готического искусства сыграли экономически более развитые области северо-восточной Франции: Иль де Франс и Шампань. После подчинения Нормандии власти короля особенно возросло значение главного города Иль де Франса, затем столицы Франции - Парижа, так как устье Сены оказалось в пределах королевского домена, что дало выход к морю. Расширились не только междугородняя, но и международная торговля Парижа, которая целиком находилась в руках горожан. Дифференцировались и совершенствовались городские ремесла, причем ремесленники объединялись в цехи. Весьма показательно, что в середине 13 в. Этьен Буало уже собрал в «Книге ремесел» около 100 цеховых уставов Парижа (всего тогда было около 300 цехов). В Париже, как и в других городах, был цех каменщиков и скульпторов. Именно им, то есть светским строителям, принадлежит разработка конструкции и средств художественной выразительности стиля готики. Каменщики были не только исполнителями смелых проектов выдающихся зодчих своего времени, но и сотрудниками, вносившими в общее дело свое умение, творческий опыт и художественное чувство.

В 19 и 20 вв. некоторые буржуазные ученые делали попытки доказать нефранцузское происхождение готики. Первые нервюрные своды они находили в Англии, в Ломбардии, прообраз их искали в Армении и в Древнем Риме. Но в 13 в. никто не сомневался в том, что готическая система разработана во Франции, и называли ее «строительством на французский манер».

Главными заказчиками стали города и отчасти король, основным типом сооружений - городской собор вместо господствовавшей ранее монастырской церкви. В 12 и 13 вв. во Франции развернулось такое оживленное церковное и светское строительство, какого страна никогда не переживала. Первоначально, однако, строительные нововведения применялись в монастырских постройках.

Самым ранним нервюрным сводом обычно считается перекрытие абсиды аббатской церкви в Морианвале (1125 - 1130). Но здесь нервюры встроены в массивный романского типа свод, который не может считаться лежащим на них. Нервюры как основа каркасной системы впервые были применены в церкви аббатства Сен Дени под Парижем. Для обновления и перестройки старой церкви аббат Сугерий пригласил мастеров-каменщиков, вероятно, из Южной Франции. Своим авторитетом Сугерий поддерживал новшества приглашенных им архитекторов, несмотря на предостережения консервативно настроенных монастырских зодчих. Большой интерес для истории архитектуры представляет книга Сугерия с подробным изложением истории строительства Сен Дени с 1137 по 1150 г. Сначала был перестроен фасад и вся западная часть здания. Сохранилась разработанная романскими зодчими двухбашенность (сами башни возведены были позже, в 1151 г.), но фасад получил три портала с широкими дверями против каждого нефа. Это было сделано, как красочно рассказывает Сугерий, чтобы избежать давки. Фасад был разделен четырьмя контрфорсами на три поля. В травее притвора был притенен стрельчатый свод на нервюрах. Затем, в 1140 г., было приступлено к сооружению хора над криптой. Обособленные в романскую эпоху капеллы, располагавшиеся венком вокруг абсиды, были превращены в слегка выступающие полукруги, снаружи разделенные мощными контрфорсами, а внутри соединенные двойным обходом вокруг хора. И обход и капеллы имели нервюрное перекрытие. Здесь впервые сказались преимущества каркасной конструкции, так как надлежало перекрыть пространство неправильной формы, что при старой строительной системе было затруднительно. В устройстве хора церкви Сен Дени выражено новое понимание пространства, стремление к его объединению. К 40-м гг. 12 в. относится и опыт применения свода на нервюрах при строительстве хора собора в Сане. Все же новые строительные и художественно выразительные возможности, заложенные в каркасной системе, последовательно раскрывались в конце 12 в. в соборах Парижа и Лана.

Французское зодчество, как и архитектура других стран Западной Европы, прошло через этапы ранней, зрелой (или высокой) и поздней готики. Во Франции ранняя готика охватывает последнюю, треть 12 и первую четверть 13 в. Здания этого периода четкостью архитектурной композиции и монументальной простотой своих форм несколько напоминают романское зодчество. Наиболее характерные особенности ранней готики заметны в архитектуре соборов в Нуайоне, Лане и в соборе Парижской Богоматери. Памятники зрелой готики создавались с 20-х гг. и до конца 13 в. Самые I значительные из них - соборы в Шартре, Реймсе и Амьене. Зрелой, или высокой, готике присуще не только совершенное владение каркасной конструкцией, но и высокое мастерство при создании богатых архитектурных композиций, с обилием скульптуры и витражей.

Поздняя готика охватывает 14 и 15 вв. Однако некоторые ее черты - изощренность и утонченность архитектурного декора - давали о себе знать уже в памятниках конца 13 в. Иногда позднеготическое искусство 15 века выделяют в особый период так называемой «пламенеющей» готики.

В отличие от Германии и Англии поздняя готика во Франции, разоренной Столетней войной, не получила широкого развития и не создала большого числа значительных произведений. К наиболее интересным памятникам этого периода относятся главные фасады соборов в Руане и Страсбурге. Следует отметить, что готические соборы часто строились и перестраивались в течение нескольких десятилетий, а иногда и много дольше. Поэтому в архитектуре одного здания обычно переплетаются черты раннего и зрелого, а иногда и позднего этапов. В силу этого отнесение того или другого собора к определенному периоду готического стиля основывается в первую очередь на типе главного фасада и на общем решении плана.

Одним из самых величественных сооружений ранней французской готики является собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари). Он был заложен в 1163 г. Постройку начали с хора, который был закончен в 1182 г., главный корпус был завершен в 1196 г., западный фасад с его порталами - в основном к 1208 г. В отдельных частях собор достраивался до середины 13 в., когда крылья трансепта получили по дополнительной травее. Тогда же в целях увеличения вместимости собора между сильно выступавшими наружу контрфорсами были встроены капеллы. Вместе с воздвигнутым несколько позже, в 14 в., венком капелл, окружающих хор, они охватили собой все здание. Вероятно, автором строительных дополнений середины 13 в. был зодчий Жан де Шель, которому принадлежала сохранившаяся до наших дней система легких и весьма изящных аркбутанов.

План собора представляет собой решительный шаг вперед по сравнению с базиликальной схемой собора Сен Дени. Это громадное пятинефное сооружение, почти без выступающих крыльев трансепта (который, таким образом, имеет лишь подчиненное значение), с двойным обходом хора (соответственно двум боковым нефам продольной части), со сводами из шести распалубок в главном нефе и простыми крестовыми сводами в боковых нефах. Несмотря на то, что собор строился свыше века, он поражает органичной целостностью своего архитектурного образа. Ведущее значение во всей композиции принадлежит главному западному фасаду. Горделивая высота его поднимающихся над лесом городских крыш мощных башен оттенена небольшим и хрупким шпилем над средокрестием, заменившим типичную для романского зодчества мощную башню.

Главный фасад отличается соразмерностью величавых масштабных соотношений, простотой целого. Если в зрелой готике массив фасадной стены, по существу, исчезает и конструкция выявляется мощными пилонами - контрфорсами и проемами широких порталов и громадных окон, то в соборе Парижской Богоматери стена в известной мере сохраняет свое значение, однако она уже не играет былой определяющей роли (ср. с мужским аббатством в Кане).

Западный фасад собора Парижской Богоматери, увенчанный двумя устремленными ввысь могучими башнями, расчленен на три яруса. Нижний, портальный ярус представляет собой как бы цоколь, несущий на себе груз верхних двух ярусов. Его стена, не закрытая архитектурным декором, придает впечатление устойчивости и крепости всему сооружению. Три больших глубоких портала выявляют толщу мощной стены, сообщая ей пластичность и всему ярусу - глубокое внутреннее напряжение. Вместе с тем стрельчатые, перспективно углубленные арки порталов способствуют еще очень медленному, но определенному устремлению ввысь. Нижний ярус завершается фризообразной «галереей королей» («Галереей королей» называется ряд довольно многочисленных изображений иудейских царей и предков Христа, которые уже очень рано стали отождествляться с французскими королями.), ритм которой, в уменьшенном масштабе, повторяет балюстрада второго яруса. Галереей и балюстрадой подчеркиваются горизонтальные членения, но одновременно они перекликаются своими колонками и вытянутыми статуями королей с вертикальными ритмами, которые все более и более усиливаются в верхних ярусах.

Центр второго яруса заполнен большим круглым окном, так называемой розой. Над боковыми порталами - большие окна, попарно охваченные широкими и неглубокими стрельчатыми арками - архивольтами, как бы повторяющими рисунок расположенных внизу порталов; в тимпанах арок вписаны розы меньшего размера. Во втором ярусе стена акцентирована меньше, чем в нижнем: ее грузная массивность совсем не выражена. Третий ярус образован высокой сквозной и легкой галереей, которая состоит из изящно сплетенных стрельчатых арочек, вырастающих из тонких и стройных колонн. В этой галерее вертикали фасада воплощены наиболее полно и свободно. Поднимаясь еще дальше, взгляд зрителя задерживается на карнизе, но вслед за тем переключается на величавый взлет огромных стройных стрельчатых окон башен, основания которых скрыты аркадой галерей.

Фасад и башни образуют гармоничный ансамбль, вписанный в высокий прямоугольник, что в сочетании с нарастанием вертикалей от яруса к ярусу и создает впечатление устремленности ввысь. Вместе с тем каждый из ярусов, взятый в отдельности, растянут по горизонтали, и это сохраняет в архитектуре фасада спокойную силу и устойчивость. Благородные, с первого взгляда простые пропорции фасада при внимательном рассмотрении оказываются исключительно богатыми и сложными. Каждый мотив фасада при всей своей кристаллической четкости и определенности вступает в многообразные взаимодействия - конструктивные, масштабные, ритмические - со всеми остальными. Отсюда то необыкновенное сочетание ясной простоты и сложного богатства, которое, несмотря на реставрации 19 в.(Так, фигуры «галереи королей», сильно поврежденные во время буржуазной революции 1789-1794 гг., были в 20-х гг. 19 в. заменены новыми по рисункам Виоле ле Дюка.), отличает этот первый шедевр французской готики.

Фасады трансептов, как уже упоминалось, являются творением развитой готики (1250-1270). Их более стройные и изящные формы, почти полное отсутствие плоскости стены, свободная динамика вертикально развивающихся архитектурных форм и огромная ажурная роза дополняют и обогащают выразительность главного фасада. Фасады трансептов органично сочетаются с ажурно легкими аркбутанами, которые обрамляют как бы парящий над окрестными домами главный корабль собора с его 12-метровыми стрельчатыми окнами (В 19 в. окружавшие собор старинные домики были снесены и вокруг собора посажены деревья.).

Громадное внутреннее пространство центрального нефа (высота под сводами - 35 м) решительно господствует над низкими и менее освещенными боковыми нефами. Интерьер, как и фасад, пронизан торжественно строгим величием, но его архитектурные ритмы еще больше устремлены ввысь, и материальная весомость ощущается в меньшей мере. Внутренние стены центрального нефа также разделены на три зоны. Нижняя состоит из массивных и приземистых колонн-столбов, подпирающих аркады, которые отделяют центральный неф от боковых. Среднюю зону образуют арки эмпор, выходящие в центральный неф широкими проемами, близкими по форме к парным окнам второго яруса западного фасада. Стрельчатый архивольт каждого пролета охватывает три арочки. Выше арок эмпор, образуя третью зону членения, расположены высокие стрельчатые окна с цветными витражами (Первоначальные витражи 13 в. утрачены). Чем выше ярус, тем пропорции арок и окон становятся более стройными и вытянутыми вверх. Это подчеркивается тонкими двойными полуколоннами, стремительно взлетающими от капителей нижнего яруса, между арками Эмпор и окнами, до капителей под пятами нервюрного свода. В глубине центрального нефа, пронизанного мерцающим светом витражей, находится алтарь, озаренный колеблющимися огнями бесчисленных свечей и сказочным сиянием огромных витражей алтарной части храма.

В оформлении фасадов, особенно порталов, большую роль играет скульптура (статуи и рельефы в тимпанах над дверьми порталов). Исключительно широко применена и декоративная резьба в обрамлении порталов, оконных проемов, карнизов, аркбутанов и т. д. Украшения эти то состоят из растительного и геометрического узора, то принимают характер фантастических изображений (водостоки в виде открывших пасти драконов, фантастические чудища-химеры на балюстрадах верхних ярусов), но всем им свойственно сочетание пластически объемной формы с ажурной узорчатостью силуэта.

В оформлении интерьера главного нефа роль скульптурного убранства гораздо более скромная и подчиненная. Статуи и большие рельефные композиции в главном нефе и трансепте отсутствуют, декор в основном сводится к сочной резьбе капителей, оттеняющей прорезанные высокими окнами плоскости стен. Лишь в хоровом обходе появляется ряд рельефов 14 в. Зато необыкновенной художественной силой были наделены сверкающие, подобно самоцветам, витражные изображения. Переход от пластичности скульптурных форм к бестелесности словно мерцающих изображений на витражах обусловлен не только архитектурно-строительными соображениями, но в известной мере и тем, что в интерьере собора, предназначенном для богослужения, соответствие обстановки экстатическим и мистическим порывам молящихся имело большее значение, чем в наружном облике собора, где утверждение мощи и силы людей, способных воздвигнуть здание, величественно возвышающееся над всем городом, превалировало над религиозными идеями и переживаниями. Строители собора достигли удивительного богатства и многообразия в трактовке внутреннего пространства. Когда верующий вступал в центральный неф и терялся среди огромной толпы молящихся, грандиозный взлет вверх могучих сводов захватывал его воображение. Так же поражало внезапное расширение пространства при вступлении в трансепт. Необычайно острым было восприятие внутреннего пространства собора и при движении по галерее второго яруса и вдоль боковых нефов - смещение ракурсов столбов и арок создавало полную динамики смену впечатлений. Но над всем этим многообразием все же решительно господствовало устремленное ввысь и вглубь, к святилищу алтаря, необъятное пространство центрального нефа.

Восприятие интерьера готического храма современным человеком, конечно, свободно от того опьянения мистическим экстазом, с которым были связаны Эстетические переживания людей средневековья. Нами ясно ощущаются художественная сила, красота и богатство пространственных форм и ритмов, развертывающихся, подобно многоголосой песне, то грозно торжественной, то лирически задумчивой, то сумрачной, то ликующей. Величие человеческого духа и его вдохновенного воображения составляет основу эстетического обаяния собора Парижской Богоматери и вообще всех шедевров готики. Характерно, что собор в ту эпоху являлся долгое время центром не только религиозной, но и светской жизни города. В нем читались лекции, проводились собрания представителей цехов и в тот период когда не была воздвигнута ратуша, заседания городской магистратуры.

Другим замечательным памятником ранней готики является собор в Лане, несколько более архаичный, чем собор Парижской Богоматери. Его проект был составлен около 1160 г., к 1174 г. были закончены хор и восточные части трансепта; главный корпус и западный фасад - в первые годы 13 в. Тогда же был значительно расширен хор, получивший взамен полукруглой абсиды прямоугольное завершение, во Франции нигде больше не встречающееся. В плане Ланский собор связан с романской традицией: это трехнефное продольное помещение, пересеченное трехнефным же трансептом с широко раздвинутыми рукавами. Особенностью внутреннего пространства является изящный трифорий, расположенный между пролетами эмпор и ярусом верхних окон. Такое четырехчастное построение необычайно ясно и логично. Опорами служат массивные колонны, а служебные полуколонки над их капителями поднимаются мощными пучками так, что каждая из них составляет опору для одной нервюры - мотив, получивший в дальнейшем широкое распространение в архитектуре зрелой, или высокой, готики.

Западный фасад имеет необычайный для ранней французской готики вид. Общая композиция тяжелых архитектурных масс фасада, создающих сильные контрасты света и тени, частичное сохранение плоскости стены во втором ярусе связаны еще с романским зодчеством. В нижнем ярусе выступают крыльца, пристроенные к трем порталам и первоначально сообщавшиеся между собой. Отсутствующая «галерея королей» заменена образующей третий ярус глубокой аркадой. Над ней - две башни, имеющие по нескольку ярусов и украшенные ажурными угловыми лоджиями, все более стройными и легкими по мере приближения к верху. Над средокрестием поставлена низкая башня, через которую обильно поступает свет (также романский мотив.). У южного рукава трансепта высится еще одна башня, напоминающая итальянские кампанилы; уже у современников она славилась своей красотой. Архитектор Виллар д"Оннекур (13 в.) говорил о ней: «Во многих землях я бывал, но нигде не видел такой башни, как в Лане».

Архитектурное решение интерьера Ланского собора, стройного и очень красивого, носит последовательно готический характер и этим отличается от переходного по стилю фасада.

Среди раннеготических соборов заслуживают упоминания собор в Нуайоне (1157-1228) и собор в Суассоне (1177-1212).

Важную роль в утверждении архитектурных принципов ранней готики и в постепенном переходе к зрелой готической архитектуре сыграл Шартрский собор, который, как и большинство средневековых соборов, был перестроен из романской церкви. Новое строительство собора началось в 1194 и завершилось в основном к 1260 г.; позже доделывались порталы боковых фасадов. В результате от старой романской постройки ничего не осталось, кроме башен на западном фасаде, получивших позднее свое готическое завершение.

Западный фасад Шартрского собора сохраняет большие плоскости стены при сравнительно небольших размерах трех порталов. Высокие окна второго яруса имеют полукруглые, а не стрельчатые завершения. Третий ярус - квадрат стены, в который врезана огромная роза, резко контрастирующая с массивными башнями. Весь фасад как бы сдавлен между этими двумя сохранившимися от старой церкви романскими по своему типу башнями, покрытыми высокими готическими стрельчатыми шатрами. Не только фасад, украшенный прекрасными скульптурами, переходными от романского к раннеготическому стилю, но и весь наружный вид здания производит более архаичное впечатление, чем собор Парижской Богоматери. Исключение составляют более поздние стены хора. Ступенчатые контрфорсы (за исключением контрфорсов хора), приставленные вплотную к стенам, обладают чрезмерным запасом прочности и очень массивны. Однако за полуроманской оболочкой скрыто внутреннее пространство, представляющее собой переход от ранней готики к готике развитой, зрелой. Посетитель, войдя в сравнительно низкие ворота портала и миновав притвор, вступает в обширный центральный неф. Большая высота арок, которые отделяют центральный неф от боковых, дает возможность воспринять последние как единое целое с пространством центрального нефа. Стена над арками не прорезана аркадой эмпор, и легкие арочки трифория не разрушают, а лишь оживляют ее плоскости. Поэтому продольный корпус трехнефного собора обладает особенной целостностью. Перспективный ряд очень высоких окон, сквозь которые льется преображенный витражами свет, и стремительно взлетающие вверх, к сводам, пучки стройных полуколонок своим ритмом властно влекут вошедшего к алтарю. Внезапное расширение пространства при пересечении продольных кораблей с трансептом прерывает это целеустремленное движение, причем благодаря размерам трансепта это ощущение гораздо острее, чем в Парижском соборе. Взгляд теряется в сложных и неожиданных переходах между колоннами. Однако расширенное пространство восточной части храма (имеющей пять нефов вместо трех)(Переход после трансепта от трехнефного к пятинефному членению продольной части здания является особенностью большинства соборов зрелой готики. Обычно при этом исчезают эмпоры и стена главного нефа делится на три яруса: аркады, трифорий, окна.) вновь направляет внимание к окруженному лесом столбов святилищу - алтарю.

Шартрский собор замечателен не только своим классическим решением внутреннего пространства, но и богатством скульптурного убранства порталов. От скульптур Шартра берет начало типичное для французской высокой готики заполнение, или, если можно так выразиться, заселение, соборов целым миром статуй и рельефов.

Особенно богато скульптурное убранство в Реймсском соборе - одном из замечательных созданий высокой готики, классическом образце синтеза архитектуры и скульптуры той эпохи. План собора в Реймсе с некоторыми изменениями следует плану Шартрского собора.

Внутреннее пространство Реймсского собора характерно для французских храмов высокой готики. Величавый, благородный по своим пропорциям, могучий центральный неф господствует над боковыми. Эстетическая выразительность смелой конструкции готического собора глубоко прочувствована и выявлена с предельной наглядностью. Реймсский собор строился на протяжении всего 13 в. сначала Жаном из Орбе, приступившим к сооружению собора в 1210 г., успевшим построить стены хора и начать возведение свода. Строительство продолжали Жан ле Лу (1236-1252), затем Гоше из Реймса и, наконец, в последнее десятилетие 13 и в начале 14 в.- Робер из Куси, в основном завершивший его. В Реймсском соборе долго короновались французские короли.

Во время первой мировой войны собор сильно пострадал от обстрела и пожара предохранительной обшивки. Вторая мировая война причинила ему еще более серьезные повреждения.

Подобно тому как западный фасад собора Парижской Богоматери является наиболее совершенным среди произведений ранней готики, фасад Реймсского собора представляет классический пример готики зрелой. Реймсский собор поражает своей грандиозностью. Башни, в отличие от Парижского собора, образуют одно целое с массивом фасада. От яруса порталов и до вершин прямоугольных башен вертикальные линии пронизывают здание и стремительным нарастанием и убыстрением своего ритма, решительно преобладая над горизонталями. Не случайно строители применили вимперги (каменные ажурные надпортальные и надоконные шатры-фронтоны): их стрельчатые завершения проникают во второй ярус, ломая линию карниза и уничтожая грани между ярусами. Во втором ярусе высокие стрельчатые окна и лес стройных колонн и пинаклей наращивают и как бы заостряют вертикальную устремленность фасада, огромная роза, заполняющая охваченный широкой аркой центр второго яруса, свободно и торжественно заканчивает тему меньших роз, украшающих порталы. Помещенная над вторым ярусом «галерея королей» как бы подготовляет своими колоссальными статуями взлет башен с их удлиненными окнами.

Своеобразной чертой боковых фасадов Реймсского собора являются широкие и высокие окна, почти соприкасающиеся друг с другом. Каждая пара окон объединена розой, помещенной под стрельчатой аркой их общего проема. Центральный и боковые фасады поражают смелым сопоставлением монументальной силы и энергии архитектурных масс и проемов с трепетным движением леса аркбутанов, тинаклей, арок и арочек, столбов и колонок, которые вырастают из массива здания, из основных элементов его конструкции, подобно тому как бесчисленные листья и цветы покрывают могучие ветви дерева, образуя его пышную, полную живого движения крону.

Однако богатое архитектурное убранство не превращается в самодовлеющую декорацию, в каменное кружево, скрывающее конструкцию готического собора. Конечно, не все эти бесчисленные детали конструктивно необходимы, но они, все в новых и новых вариациях, повторяют и раскрывают основное устремление здания ввысь. Зритель то выделяет из сложного ансамбля детали, сопоставляя и сталкивая их друг с другом, то покоряется грандиозной силе архитектурного целого. В этом сплетении разнообразия и единства - отличие Реймсского собора от соборов поздней готики, подменившей пафос больших форм изощренностью самодовлеющих деталей.

Последним великим творением зрелой готики был Амьенский собор, знаменитый в те времена своим необычайно большим центральным нефом - вышиной более 40 и протяженностью 145 м. Среди зодчих поздней французской готики существовала поговорка, ярко характеризующая своеобразие лучших творений этой эпохи, а попутно и эклектизм самих мастеров: «Кто хочет построить совершеннейший собор, тот должен взять от Шартра башни, от Парижа фасад, от Амьена продольный корабль, от Реймса скульптуру». Собор, созданный по проекту Робера де Люзарша в течение 13 в. (за исключением башен, законченных в 14 и 15 вв.), в плане близок к Шартрскому собору. Однако нефы, трансепт и хор стали здесь относительно менее самостоятельными частями, подчиненными общему единству.

Впечатление от интерьера определяется большей, чем в Шартре, вышиной сводов при относительно меньшей ширине главного нефа и его большей протяженности. Боковые нефы настолько высоки, что все пространство продольного корпуса представляется гораздо более единым, чем в Шартрском соборе. Этому впечатлению способствуют устои, занимающие относительно мало места в силу доведенной до предела экономии материала. Между ярусом нижних аркад и ярусом окон расположена галерея трифория, ставшая самостоятельным этажом. Интерьер Амьенского собора, несомненно, грандиозен и ясен, но несколько монотонен. В его пропорциях чувствуется надуманность, стремление к точным математическим соотношениям. Ширина и высота бокового нефа составляет половину ширины и высоты главного нефа; высота колонн и арок в главном нефе равна высоте трифория и окон, вместе взятых, высота среднего нефа в три с половиной раза превышает его ширину. В Амьенском соборе скорее поражает последовательное и мастерское применение уже найденных формул, чем творческие искания, которые сообщают такую художественную силу и непосредственное очарование соборам в Лапе, Париже, Шартре и Реймсе.

Таков же и западный фасад Амьенского собора, по своей структуре представляющий вариант развитого готического фасада. Однако его пропорции не вполне безупречны. Четыре контрфорса обрамляют три поля, занятые в нижнем ярусе порталами. Второй ярус имеет две части: полосу арок с окнами и «галерею королей». Верх фасада в середине занят розой и несколько сдавлен по сторонам двумя башнями, окончательно завершенными лишь в середине 15 в. Амьенский собор был последним словом классической французской готики.

Город богатых ткачей Бове хотел превзойти Амьен, но потерпел неудачу. Высота под сводами собора, начатого в 1225 и почти законченного в 1272 г., была 48 м. Однако в 1290 г. постройка частично обрушилась. 3одчий превратил стены в кружево из стекла и камня, а снаружи закрыл здание густым лесом высоких контрфорсов и аркбутанов.

Из построек зрелой готики не соборного типа заслуживают внимания придворные и дворцовые капеллы, наиболее замечательной из которых является Сен Шапель в Париже, построенная в 1243-1248 гг.. Это сооружение изящно, полно воздуха и света и вместе с тем, несмотря на малые размеры, монументально. Помещение капеллы имеет в нижней своей части высокий цоколь, с обилием аркад и ниш. Высокая верхняя часть представляет собой каркас из столбов, поддерживающих легкие нервюрные своды. Высокие и узкие простенки между столбами заняты ажурным переплетом окон с прекрасными витражами. Строитель этой капеллы (возможно, Пьер де Монтеро) создал прекрасный интерьер, вызвавший многочисленные подражания как во Франции, так и в Англии.

В пятинефном соборе в Бурже (середина 13 в.) со сложной системой аркбутанов отсутствует трансепт, а фасад сообразно пяти нефам разделен на пять частей с пятью порталами. В 14 в. новых больших соборов почти не воздвигали, велись в основном работы по окончанию соборов 13 в. (башни Амьенского и Реймсского соборов, «венок капелл» собора Парижской Богоматери и др.). Из сооружений 14 в. следует упомянуть церковь Сен Овен в Руане. Особенно интересен ее хор с широкими и высокими окнами, уничтожившими стену и заполнившими промежутки между столбами-колоннами. Западный фасад собора в Руане - типичный пример «пламенеющей» готики 15 в. Он словно распадается на изящные, но мало связанные друг с другом фрагменты. Особенностью Руанского собора (как, впрочем, и многих других церквей Нормандии) является необычайно высокая (около 130 м) ажурная башня над перекрестием трансепта (интересный пример частого в нормандской архитектуре сохранения романской традиции). Ее сквозной каменный шатер очень типичен для изощренной виртуозности «пламенеющей» готики.

Особое место в развитии готического искусства занимают архитектура и скульптура Эльзаса - пограничной с Германией французской области.

В условиях характерной для средневековья ранней стадии формирования наций в искусстве Эльзаса особенно тесно переплетались традиции французской и немецкой культуры. Поэтому закономерно, что лучшие произведения искусства этой области являются общим художественным наследием как французского, так и немецкого народа.

При этом замечательное создание поздней готической архитектуры - Страсбургский собор, воздвигнутый по плану немецких мастеров, во многом развивает своеобразные традиции немецкой школы готической архитектуры. В скульптурах, особенно в статуях западного фасада, весьма сильно выражены также принципы и традиции собственно французского искусства.

Собор сооружался очень долго: от романского периода у него сохранились хор и трансепт; в духе развитой готики строилась продольная часть (до 1276 г.), а часть западной башни (до 1362 г.) и северная башня (до 1479 г.) несут в себе черты поздней готики. Западный фасад был выполнен в 14-15 вв. в духе поздней готики: порталы обильно украшены скульптурой, над средним порталом воздвигнут двойной вимперг, еще выше - громадная роза. Своеобразие фасада определяется тонкими вертикальными членениями, как бы вибрирующими, подобно струнам, и придающими ему «арфообразный» вид. Характерно отсутствие эмпор во внутреннем пространстве; новым является использование зоны трифория для дополнительного яруса окон. Главной чертой поздней готики было не дальнейшее совершенствование готической конструкции, а рафинированное усложнение архитектурного декора, в частности применение вырезанных из камня декоративных деталей, напоминающих колеблющееся пламя свечи, что и дало повод назвать такое направление в поздней готике «пламенеющим» стилем.

Особый характер приобрела готическая архитектура в области Пуату и в некоторых районах южной Франции. В Пуату еще в 11 в. был разработан тип зальных церквей романского стиля. С появлением готической конструкции возникла мысль применить ее при сохранении старых принципов планировки. Так возник собор Сен Пьер в Пуатье, начатый еще в 1160-х гг., но законченный лишь в 13 в. Так как он был заложен английским королем Генрихом II, а требования католической мессы в Англии были не столь обязательны, план постройки значительно отличается от кафедральных соборов северной Франции: хор имеет прямоугольное завершение, отсутствует венок капелл, трансепт едва намечен. В соответствии с местными традициями продольная часть собора, состоящая из трех нефов одинаковой высоты, имеет зальный характер. Она перекрыта нервюрными сводами на массивных арках. Стены сохранили романскую массивность: в нижней части они снабжены слепыми арками, а в верхней помещены окна, весьма простые по форме. Такое решение интерьера позднее получило большое распространение главным образом в Германии.

В южной Франции наиболее своеобразен собор в Альби. Заложенный в 1282 г., он был закончен лишь через столетие. Это редкий для Франции пример готического храма, выстроенного из кирпича. С внешней стороны здание похоже на крепость: на западном фасаде возвышается подобная донжону башня, боковые стены укреплены частыми круглыми контрфорсами, между которыми расположены очень высокие и узкие оконные проемы. Во внутренней планировке отсутствует трансепт, а размещенные частично внутри Здания контрфорсы превращают боковые нефы в ряд изолированных капелл. Грандиозное, по существу, однозальное пространство перекрыто нервюрными сводами.

Общий подъем экономики феодальной Франции в 12 и 13 вв. и рост городов способствовали расцвету светского строительства. Высокого совершенства достигла оборонительная архитектура. Прекрасным образцом ее являются сохранившиеся до наших дней крепостные стены города Эгморта (13 в.). Окончательно слагалась и совершенствовалась архитектура феодального замка с системой следовавших друг за другом укрепленных внутренних дворов с башнями, надвратными сооружениями, подъемными мостами, перекинутыми через водяной ров, и грандиозной цитаделью - донжоном (замок Ле бо Мюрель и др.). В тесных средневековых городах, замкнутых в кольце своих стен, сложился тип многоэтажного жилого дома, сжатого с боков другими домами и выходящего главным фасадом непосредственно на узкую улицу. Этот тип дома, с разными усовершенствованиями во внутренней планировке и упорядоченной композицией наружного фасада, продержался вплоть до 19 в. В период поздней готики созданы были монументальные ратуши и здания богатых цехов, где выработанные при строительстве жилых домов навыки дополнялись приемами, заимствованными из церковной и замковой архитектуры. Отставание в формировании типа монументальной ратуши объясняется недостаточно развитой политической жизнью французских городов по сравнению с фактически независимыми городами-государствами Италии и Нидерландов. В 13 и даже в 14 в. функции ратуши и цеховых центров часто выполняли соборы. Наибольшее развитие в 14 и 15 столетиях строительство ратуш получило в городах северо-восточной и северной Франции, населенных богатым и многочисленным купечеством. В духе поздней готики выполнена великолепная ратуша в Сен Кантене (1351-1509) с большой лоджией в нижнем этаже и сравнительно небольшими окнами выходящего но площадь фасада, завершенного тройным стрельчатым фронтоном. Ратуша благодаря изящным пропорциям и обилию легкого декора производит праздничное впечатление. Ратуша в Компьене, увенчанная могучей башней, вырастающей из центра роскошно украшенного фасада, очень пышна и монументальна. Характерно, что в ратушах, жилых домах и иных сооружениях светского назначения, в отличие от сложнострельчатых завершений церковных окон, обычно применялись прямоугольные и простые стрельчатые окна.

Особенно богатой была светская архитектура средневекового Парижа. В последующие столетия почти непрерывный рост столицы Франции вызвал потребность в расширении и перестройке зданий общественного назначения. Были переделаны или снесены здания парижской ратуши, старый королевский замок Лувр, резиденция архиепископа и многие другие постройки; отдельные уцелевшие старые Здания уже не составляют ансамбля. В городах, развитие которых с 15 в. было не столь бурным или вовсе приостановилось, светская готическая архитектура сохранилась в большей степени. Так, миниатюрный городок Сен Мишель, расположенный на скалистом островке у берегов Нормандии, стал своеобразным «готическим» заповедником. Его общий вид - группа старинных зданий, теснящихся вокруг расположенного на вершине холма готического собора, башни и ворота городских стен образуют незабываемый по выразительности ансамбль. Достопримечательностью цитадели является и большой рыцарский зал, стрельчатые своды которого покоятся на двух рядах мощных круглых столбов.

В Корде сохранилась целая улица домов 13-14 вв., в старых кварталах Лана - много построек 14-15 столетий.

Среди дошедших до нас значительных городских сооружений выделяется папский замок-дворец в Авиньоне, сочетающий элементы жилого дома с замковой и церковной архитектурой. Расцвет Авиньона, одного из крупных городских средневековых центров южной Франции, связан не столько с естественным ростом торговли и ремесел, сколько с тем, что он был в течение 14 в. резиденцией папского двора (Борьба между французскими королями и папством, начавшаяся в 13 в., закончилась победой королевской власти. Резиденция папы была перенесена из Рима в Авиньон. «Авиньонское пленение» пап продолжалось 70 лет (1308-1378).). Поэтому главным светским зданием города была не ратуша, а папский дворец, начатый в 1316 г. Растянутое по горизонтали здание представляет собой на первый взгляд случайный конгломерат отдельных несимметрично расположенных объемов. В зависимости от назначения внутренних помещений стены выступают вперед, отступают, становятся выше или растягиваются. Отсутствует и единая система этажных членений: в одной части замка маленькие оконца крепостного типа расположены на фасаде в несколько этажей, а в другой - на фасад выходят высокие стрельчатые окна. Тем не менее папский замок-дворец бесспорно обладает художественным единством, и группировка архитектурных объемов здания оставляет впечатление свободного равновесия. Высокие стрельчатые окна правого крыла фасада перекликаются с неглубокими, но высокими слепыми нишами-архивольтами, охватывающими всю стену левой части здания. Более массивное и грузное правое крыло уравновешивается приземистой четырехугольной башней, завершающей левую часть здания. Весь ансамбль проникнут суровой силой и своеобразным величием. Дворец в Авиньоне представляет собой переходный тип от замка-крепости к замку-дворцу; он отличается более средневековым характером, чем ратуши Компьена или Сен Кантона с их светским и жизнерадостным обликом.

Созданные в 14 и в первой половине 15 в. замок в Куси и замок герцога Беррийского в Пуатье уже носят в значительной мере дворцовый характер. Особенно это заметно в главном зале замка герцога Беррийского с высокими стрельчатыми окнами, с большим, во всю стену, тройным камином и пышным, но изящным архитектурным декором. Дворцы-замки и ратуши 14-15 вв. с их светским, монументально праздничным характером представляют собой наиболее прогрессивное явление в архитектуре поздней готики.

В целом, однако, вторая половина 14 в. не была благоприятна для широкой строительной деятельности. Франция изнурялась в продолжавшейся до середины 15 в. Столетней войне с Англией. Победа в тяжелой войне, обнаружившей эгоизм и политическую близорукость крупных феодалов, была одержана благодаря национальному подъему народных масс Франции. Ярким воплощением патриотического порыва стала героиня освободительной борьбы - юная крестьянка Жанна д"Арк. Вместе с тем победа помогла королевской власти укрепить свой авторитет и поставила перед восстанавливавшей свои силы Францией ряд сложных и новых задач. Возобновившийся после окончания войны, с середины 15 в., рост городов и широкое строительство протекало в иных исторических условиях и было связано, по существу, с новыми строительными и художественными задачами, в процессе решения которых началось постепенное изживание принципов и традиций готической архитектуры, к началу 16 в. исчерпавшей свои художественные возможности.

Скульптура, живопись и прикладное искусство

В скульптуре завершался начатый в романском ваянии процесс обособления человеческого образа от общего орнаментального убранства стены. При этом возрастает удельный вес статуарной пластики как на фасаде, так и в интерьере собора; в рельефе же, как правило, господствует высокая, почти круглая лепка. Позы статуй, их пропорции, ритмы их движений еще более тонко и продуманно связаны с общими архитектурными ритмами, но перестают рабски им следовать.

В готической скульптуре зародился интерес к человеческому характеру, к внутреннему миру человека, пусть еще спиритуалистически понятому. Поэтому при изображении событий из «священной истории» мастера скульптуры и живописи в рамках, продиктованных религиозными традициями и сложившимися канонами композиционной схемы, располагали фигуры в соответствии с возможной жизненной ситуацией и в общей форме передавали переживания людей.

Обогащение эстетической культуры выразилось и в создании необычайно сложных скульптурных и живописных циклов-ансамблей. Если настенная живопись исчезла вместе с большими плоскостями стен романских храмов, то яркого расцвета достигли витражи, заполнявшие стрельчатые окна, и ажурные розы.

Общая их композиция сохраняла в значительной мере условный характер. Фактическое сияние полупрозрачных цветных стекол и мерцание красочных силуэтов предопределили торжественно декоративный характер витражной живописи. Но это не была холодная, безжизненная декоративность. Живопись витражей - живопись глубоко одухотворенная, пронизанная высоким и торжественным волнением. Однако, в отличие от готической скульптуры, витражи своими могучими красочными аккордами и певучими ритмами рождали не столько телесно-пластические, сколько поэтически-музыкальные образы. Свет, льющийся сквозь расположенные высоко над людскими толпами оконные витражи, связывал молящихся с окружающей собор внешней средой, и вместе с тем, пройдя сквозь цветные стекла, свет этот сказочно преображался.

Пластическое же начало, жизненная конкретность образов и характеров получили свое широкое развитие в скульптуре. Следует напомнить, что во французской готике, в отличие от немецкой, статуи сравнительно редко ставились внутри храма; чаще всего они, за исключением выполнявшей более декоративные функции «галереи королей», сосредоточены вокруг порталов, вокруг пилонов входа, т. е. в нижней, более близкой человеку зоне фасада.

В готической статуе жест, иногда угловато и наивно, а иногда с необычайной силой, раскрывает перед зрителем душевное состояние героя. Важную роль играют драпировки, которые, в отличие от романской скульптуры, отнюдь не растворяются в общем узоре архитектурного орнамента. Их движения, то плавно-величавые, то смятенные, то мягкие и нежные, часто воспринимаются не столько как отражение телесных движений, сколько как зримый отзвук порывов человеческой души. Правда, сами статуи, помещенные на выдвинутых из столбов консолях, крепко, как вполне материальные тела, стоят на своих опорах. Однако момент динамичной одушевленности, а иногда характерной выразительности жеста в готической скульптуре обычно превалирует над пластикой гармонически уравновешенных объемов человеческого тела.

И все же скульптура готики, и именно французской школы, отличается своей материальностью; это действительно объемные изображения, т. е. статуи в полном смысле слова. В отличие от витражей они раскрывают очень точно, а часто и детально общий характер героя, его душевное состояние и особенности его внешнего физического облика. Одновременно мастерам французской готики было свойственно стремление к типизации образа. В лучших вещах 13 в. оно проявлялось с необычайной силой. Однако система монументально обобщенных форм не базировалась на идее всесторонне развитого тела, не стремилась сохранить ту полноту жизненности изображения, которая была так характерна для греческой классики. Вместе с тем напряжение духовного мира героя обобщенно раскрывается в готических скульптурах с необычайной для античности силой. Таков, например, замечательный строгим величием мысли и сурово сдержанной воли образ «Прекрасного Бога» в Амьенском соборе или полный печальной думы образ Христа-странника.

Орнаментальный резной декор также отличался своим совершенством, хотя и играл в оформлении интерьера подчиненную по сравнению со скульптурой роль (за исключением периода поздней готики).

Тонкая каменная плетенка узора круглой розы или переплета стрельчатых окон, выступая на фоне льющегося в храм света, воспринимается как графический черный узор, контрастно оттеняющий мягкую звучность витражей. В капителях столбов и опор легкий шелест каменной виноградной листвы или ветвей плюща как бы приостанавливает на мгновение ритмы устремленных ввысь пучков колонн и по контрасту оттеняет их неодолимую стремительность. В хоровых обходах, в венке капелл каменный узор становился более прихотливым и разнообразным, в частности декоративно обрамляя клейма многочисленных рельефов.

Снаружи, как уже упоминалось, «и орнамент, и статуи, и рельефы обычно концентрируются на фасадах. При переходе от порталов, галерей, консолей к менее ответственным частям архитектурного целого сюжеты скульптурных композиций приобретают все большую свободу от религиозных канонов и в то же время все большую фантастичность и беспокойную декоративность, сближаясь по трактовке со скульптурным убранством. Таковы химеры на башнях некоторых соборов. Смешные, иногда не совсем пристойные фигуры людей, обезьян, а также фантастических животных и птиц, помещаемых в мало заметных частях храма, удивляют сочетанием жизненности и декоративной условности. Помещенные же на карнизах каменные драконы и львы, раскрытая пасть которых служила для стока дождевой воды, отличаются своей фантастичностью и острой выразительностью. Они близки к грозным зверям Иссуара и Муассака, но там эти звери занимали важное место в центральной композиции, имея определенное символическое значение. В готических соборах более реальные и живые скульптурные образы оттеснили их на задний план, где они и превратились в украшение водосточных желобов.

Готическая скульптура зародилась в первые годы 13 в., т. е. несколько позже, чем сложилась архитектура готики. Но развитие шло очень быстро, и уже к 20-м гг. процесс становления стиля можно считать завершенным.

Наглядное представление о первых шагах готического направления дает статуя св. Стефана в Санском соборе, созданная в конце 12 в. Очень сдержанные движения фигуры еще вписаны в контур прямоугольного блока столба, поддерживающего притолоку портала. Но обобщенно, почти схематично моделированная голова святого обладает известной жизненностью и одухотворенностью.

Прекрасный пример скульптурного убранства ранней готики можно видеть в тимпане ворот западного фасада собора в Сендисе. Особенно характерно то скульптурное клеймо тимпана, которое изображает вознесение Марии. Пропорции фигуры Марии и особенно крупноголовых ангелов еще весьма условны, анатомическая структура передана довольно схематично. Но движение женщины, медленно подымающейся с ложа и как бы еще полуохваченной сном, необычайно выразительно. Если складки одежды и оперение ангельских крыльев еще очень орнаментальны, то общий ритм взволнованного порыва группы ангелов с пробуждающейся от смертного сна Марии сочетает декоративную цельность с психологической выразительностью. Правдиво подмеченный жест ангела, поддерживающего Марию, не носит того характера натуральной детали, противоречащей орнаментальной и отвлеченной эмоциональности композиционного целого, который так характерен для мотивов подобного рода, появлявшихся время от времени в больших произведениях романского периода.

Следующий шаг, связанный с завершением раннеготического этапа скульптуры, был сделан в статуях и рельефах западного фасада собора Парижской Богоматери (1210-1225) и порталов боковых фасадов Шартрского собора. Богатое, хотя частично утраченное убранство собора Парижской Богоматери позволяет проследить все основные этапы развития готической скульптуры.

Наиболее архаичные скульптуры правого портала главного западного фасада, видимо, посвященные детству Христа, сохранились весьма плохо. Центральный портал был посвящен Страстям Христовым и Страшному суду, правые - истории Марии. Тимпан, изображающий смерть Марии и последовавшее за вознесением коронование ее Христом в небесные владычицы, отличается строгой торжественностью симметричной композиции, сдержанной экспрессией скупых движений и жестов.

Аллегории месяцев на западном фасаде довольно условны и схематичны. Так, горельефное изображение крестьянина, несущего сноп (Июнь), еще весьма приблизительно по пропорции. Вместе с тем сама фигура уже крепко опирается на землю.

Гораздо значительнее в художественном отношении скульптуры Страшного суда на том же западном фасаде (1220-1230-е гг.). Многие рельефы, особенно история многострадального Иова, отличаются суровой простотой, наивной серьезностью и глубоким драматизмом образов. Фигуры очень материальны; лапидарная моделировка энергично обобщает и упрощает формы тела. Композиция, отвлекаясь от всего несущественного, художественно выявляет естественные связи между персонажами. Готический мастер сумел выявить внутренний ритм и глубокую одухотворенность, казалось бы, обычных жестов и движений. Трое людей приближаются к сидящему на гноище покрытому язвами Иову, которого утешает и поддерживает стоящий рядом с ним друг. Сдержанные движения бородатого мужчины и закутанной в плащ женщины передают с почти музыкальной выразительностью их горестное волнение. Поворот слегка наклоненных вперед фигур, сопоставление протянутой руки мужчины и взволнованно прижатой к груди руки женщины, разлетающихся складок ее одежды и тяжело спадающей драпировки плаща ее спутника - создают эпические в своей простоте и глубокой одухотворенности ритмы. Печальная дума и сосредоточенность выражены в облике мужчины. Образ женщины - олицетворение горького сочувствия страданиям своего ближнего. За этими двумя людьми виден третий. Его лицо полно нежной печали и глубокой грусти. По волнистым волосам задумчиво склоненной головы пробегает трепет как бы от дуновения ветра. Его полный лиризма образ, мягко выступающий из фона рельефа, сопутствует пластически выпуклым образам пришедшей к Иову пары. Композиционно и образно ему противостоит стоящий возле Иова старец. Крепко, весомо вылепленная фигура последнего возвышается над страдальцем как образ трагической, ушедшей в себя мужественной скорби. Правая рука устало и нежно опущена на плечо Иова. Величавый старец разделяет с другом тяжесть горя, ставшего и его горем.

Композиция с изображением Иова показывает, что сознание людей того времени было уже способно отражать нравственные чувства человека, трагедии и скорби самой жизни. Именно это сделало возможным появление художественных образов, далеко выходящих за рамки собственно церковных догм, религиозных символов и олицетворений. Однако такие творения готической скульптуры нельзя считать лишь наивной, ранней формой реализма. Различие между ними не столько в количественных признаках, сколько в качественно разных ступенях исторического развития искусства.

Тот же рельеф Иова смотрится в первую очередь как одна из частей некоей сложной композиции, главный смысл которой - главенствующий образ Страшного суда. Человеческая же трагедия, выраженная в истории Иова, получила право на существование лишь как один из эпизодов, призванных пояснять главную идею композиции - идею разрешения противоречий жизни через искупление грехов на путях страданий и покаяния и получение людьми награды за добродетели и кары за грехи в день Страшного суда.

Психологическая характеристика в анализируемом рельефе дана не только в очень простых, лишенных нюансов образах, но и в отвлечении от реальной обстановки. Окружающая среда как конкретное место действия и как активная сила, воздействующая на человека и несущая на себе отпечаток его деятельности, не была еще эстетически осознана художниками средневековья ни в скульптуре (где это было особенно трудно), ни в монументальной живописи (Лишь в период поздней готики изображение реальной среды и обстановки, окружающей человека, начало приобретать важное значение (готическая миниатюра 14 в.), предвещая переход к новой эпохе в развитии искусства.). И все же Завоевание духовного мира человека, интерес к простым, но важным нравственным взаимосвязям людей были великим шагом вперед. Античность при всем мастерстве создания образа прекрасного человека и при ряде других ее поистине великих достижений не дала в скульптуре и живописи образов, столь глубоко раскрывающих красоту сострадания, сочувствия людской скорби.

Прелесть светлой материнской нежности в образе Мадонны и глубоких раздумий мятущегося человеческого духа в образе святых и пророков, нравственная красота взаимной любви также впервые глубоко раскрыты в искусстве средневековья, в особенности во французской готической скульптуре.

В 20-30-х гг. 13 в. были созданы скульптуры порталов трансепта Шартрского собора. Особенный интерес представляют статуи, украшающие боковые срезы портала южного фасада.

По сравнению со скульптурами Королевского портала того же собора, завершающего собой романский период истории французской средневековой скульптуры, статуи южного фасада (например, изображение св. Стефана) отличались большой материальностью и, главное, хотя несколько схематичной, но весьма острой передачей характеров. Постановка фигур становится более устойчивой. Ноги святых уже не свисают по скошенной консоли, а крепко опираются на ее горизонтальную поверхность. Чрезвычайно важно, что мастера южного портала стремились индивидуализировать облик святых. Они не просто дополняют относительно схематическое изображение человека возрастными признаками и другими чертами внешнего различия, а стараются, еще несколько наивно, передать особенности некоего, правда, очень обобщенно понятого человеческого характера.

В статуях святых Григория, Иеронима и особенно рыцарственно благородного Стефана и сурового Мартина шартрские мастера сделали следующий шаг вперед. Так, образ св. Мартина бесспорно отмечен чертами сдержанной энергии и сосредоточенной сильной воли; в болезненно нервном лице св. Григория в большей мере переданы оттенки печальной думы. Простые жесты рук этих трех святителей, ритмически сопоставленные, взаимно усиливают пластическую выразительность всей группы и каждой фигуры в отдельности. Благородная лаконичность формы и сдержанная экспрессия характерны для скульптур Шартрского собора (например, «Жертвоприношение Авраама»).

Особенности скульптуры периода развитой, или высокой, готики наиболее ярко выражены в статуях и рельефах трансептных, т. е. боковых, фасадов собора Парижской Богоматери, в ансамблях Амьенского и Реймсского соборов. Мастерство компоновки, строгая соразмерность и уравновешенность всех элементов ансамбля; владение образной выразительностью ритма, вырастающего из жизненной выразительности движений персонажей,- характерные черты монументальных произведений зрелой готики. Правда, стройная целостность больших фасадных композиций была достигнута готическими мастерами далеко не сразу. Один из относительно ранних порталов Реймсского собора - портал Страшного суда (с 1230 по 1240 г.) (Композиция «Страшный суд» первоначально предназначалась для главного западного фасада, а затем, в 40-х гг., была помещена на северный фасад. Западный же фасад в течение 40-70-х гг. был перестроен в духе зрелой готики.) страдает излишней дробностью композиции тимпана, разделенного на пять ярусов. Фигуры разномасштабны, движения чрезмерно угловаты и схематичны.

Одним из замечательных образцов высокой готики является скульптурный ансамбль главного фасада Амьенского собора (1225-1236). В трех порталах изображены воскресение Христа, коронование Богоматери и Страшный суд (центральный портал). Торжественный строй монументальных статуй святых, пророков и апостолов, украшающих могучие пилоны порталов, образует нижний ярус композиции. Представление о спокойном величии этих статуй дает статуя св. Фирмена. Очень выразительно движение его правой руки, поднятой для благословения; рельефы самих тимпанов несколько суховаты и жестки в силу, быть может, излишнего стремления скульпторов к равновесию частей.

Интересны небольшие рельефы в четырехлистниках, размещенные в цокольной части пилонов, которыми обрамляются порталы. На расстоянии они воспринимаются лишь как орнаментальное украшение, но подошедший ближе к порталу зритель начинает четко различать изображения пороков и добродетелей, знаков зодиака и трудов месяцев года. Очень жизненные по мотиву движения, они мастерски включены в довольно неудобный формат четырехлистника. Таков старец, греющий ноги у очага (аллегория зимы), косарь и некоторые другие. Однако гордостью всего фасада, одним из шедевров готического ваяния Франции является статуя в центральном портале - благословляющий Христос, прозванный в народе «Прекрасным Богом» (le beau Dieu). Это - подлинный идейно-художественный центр всего огромного и сложного фасада. Фигура помещена в верхней части столба, разделяющего две двери главного портала. Статуя Христа - прекрасный пример применения «готического» S-образного изгиба тела, выделяющего фигуру из общих вертикальных ритмов архитектурной конструкции. Изгиб этот приобрел в поздней готике чрезмерную манерную изломанность, снова сливающую скульптуру с общим беспокойно изощренным ритмом архитектурного узора. Но в эпоху высокой готики такой изгиб был очень сдержанным и, собственно говоря, лишь выявлял естественную позу свободно стоящей человеческой фигуры.

Для этой статуи характерна широкая и сильная, обобщенная лепка, точнее было бы сказать - рубка, поскольку статую действительно вырубали из камня. Большие чистые поверхности скульптурных объемов контрастируют беспокойными ритмами свободно и глубоко прорезанных складок со сдержанным движением линии, прорисовывающей пряди волос и завитки бороды. Казалось бы, что сочетание подобных пластических свойств должно привести к созданию граматически беспокойного образа. Однако этого не случилось. Все противоположные элементы пластической формы мудро уравновешены и создают внешне лапидарный в своей суровой цельности и вместе с тем внутренне очень богатый образ, одновременно и гармонично величавый и скрыто драматический. Удивительно точно найдено полное значительности движение благословляющей руки.

Прекрасное, властно-мужественное лицо Христа выражает глубокую и мудрую думу. С ним может сравниться лишь поэтически прекрасная голова реймсского Христа-странника. Благородная ясность пропорций, широкая и мягкая моделировка формы, певучесть силуэта, ниспадающие на плечи волнистые пряди волос, печальный изгиб тонкого рта, обрамленного извивами усов, ушедший в себя взгляд воссоздают образ человека с нежной и прекрасной душой, охваченного устало-грустным раздумьем.